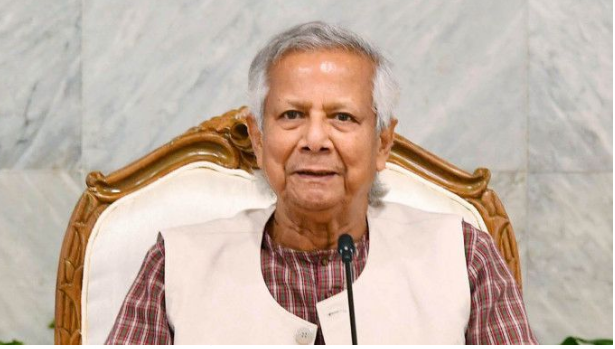

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস

অধ্যাপক ইউনূস প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্থন যোগাতে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার পরিচালনা করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশভিলের তার নিজ বাড়ি থেকে প্রকাশ করতেন ‘বাংলাদেশ নিউজলেটার’।

উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস তখন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-টেনিসে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। সেখানে জন্মভূমির স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সংগঠনে নেমে পড়েন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে তিনি স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন যোগাতে বাঙালিদের সংগঠিত করা ও তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি মার্কিন প্রশাসনসহ জাতিসংঘে কর্মরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের খবর পৌঁছে দিতে সেখানকার স্থানীয় পত্রিকা ও টেলিভিশনের সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটি তিনি নিয়মিত করেছেন।

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তার ঘটনাবহুল দিনের কথা উল্লেখ করেছেন নিজের লেখা ‘গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন’ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে।

তিনি লিখেছেন, ‘১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল এবং সেসময়ে আমার দেশে ফেরার একটা পরিকল্পনা ছিল, তা বানচাল হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধের কাজে আমি সমপর্ণ করলাম। অন্যান্য সব বাঙালির মত আমার নজর ঢাকার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সেই ভয়ংকর দিনটিতে ঘরে ফিরে রেডিওয়েতে খবর শুনলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালিদের দমন করতে নেমে পড়েছে।’

মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পরের দিন ২৬শে মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশভিলে এক বাড়িতে বাঙালিদের সমবেত হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস লিখেছেন, ‘ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে প্রবাসী এক বাঙালির বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আমাকে নিয়ে বৃহত্তর ন্যাশভিলের পূর্ব পাকিস্তানের ৬ বাঙালি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আশু কর্তব্য স্থির করাই ছিল সবার উদ্দেশ্য। সমস্ত সূত্র থেকে আমরা খবর সংগ্রহ করলাম। জানা গেল সেনাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তারা বাঙালিদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।’

ড. ইউনূসের কথায়, ‘যতদূর সম্ভব খবর সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। বিষাদে মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সামগ্রিক অবস্থার কোনো স্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে ছিল না। আর সহ্য হল না আমার। সমবেত বাঙালিদের উদ্দেশে বললাম, ‘যতটা দরকার তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এখন আমাদের স্থির করতে হবে আমরা নতুন দেশের নাগরিত্ব গ্রহণ করলাম কি-না। আমি আমার সিদ্ধান্ত সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই। আমি নিজেকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা দিলাম। কেউ ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, যারা বাংলাদেশের সঙ্গে হাত মেলাবেন না তাঁরা আমার চোখে পাকিস্তানি, বাংলাদেশের শত্রু।’

তিনি বলেন, ‘চারিদিক নীরব। আমি যেভাবে সমর্থনের প্রশ্ন তুলেছি তাতে সবাই অবাক হয়ে গেছে। একরকম অপ্রত্যাশিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকলেই বাংলাদেশের পক্ষ নিল। ‘বাংলাদেশ নাগরিক সমিতি’ গঠন করে তখনই ন্যাশভিলের সংবাদপত্রে ও টেলিভিশনের সাংবাদিক সম্মেলনে সেকথা প্রচার করার প্রস্তাব দিলাম।’

বাঙালিদের সেই বৈঠকে তিনটি বিষয় তখন স্থির হয়:

১, আমরা স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্রের সাংবাদিক ও স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং বাংলাদেশের স্বার্থে তাদের সমর্থন চাইবো।

২. আমরা প্রত্যেকে এক হাজার ডলার দিয়ে একটা তহবিল গঠন করব যাতে এখানকার কাজের খরচ চালিয়ে নেওয়া যায়।

৩. বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া অবধি আমাদের বেতনের দশ শতাংশ আমরা ওই তহবিলে জমা দিব। প্রয়োজনে সাহয্যোর পরিমাণ বৃদ্ধি করবো।

অধ্যাপক ইউনূস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন’-এ আরও লিখেন- ‘পরের দিন ২৭শে মার্চ আমরা স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্র ও দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক বৈঠক ডাকলাম। আমি ‘বাংলাদেশ নাগরিক সমিতি’র সচিব ও দলের মুখপাত্র নির্বাচিত হলাম। স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্র আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে খবর পরিবেশনের সুযোগ পায় না। তারা আমাদের প্রতিবেদন উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করল। আমরা তাদের কাছে হয়ে উঠলাম তাজা আন্তর্জাতিক খবর সরবরাহকারী, যে খবরের সঙ্গে আবার স্থানীয় কিছু মানুষজন জড়িত আছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বাকি পাঁচজন সকলেই শহরের হাসপাতালের ডাক্তার। আমরা সবাই একযোগে নিজেদের এমন একটি দেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করছি, যার এখনও জন্মই হয়নি। কী রোমাঞ্চকর সংবাদ!’

তিনি লিখেছেন, ‘সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে আমাদের সাক্ষাৎকার ছাপা হল। ছবি ছাপা হল। সেদিন বিকেলে আমরা আবার সমবেত হলাম জিল্লুরের বাড়িতে টিভিতে সন্ধ্যার খবর শোনার জন্য। আমাদের আন্দাজ ঠিক প্রমাণিত হয়েছিল-আমাদের খবর খুব গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছিল। স্থানীয় সংবাদে আমার একটি সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-‘টেনেসিবাসীদের জন্য আপনার কোন বার্তা আছে কি? ‘হ্যাঁ, অব্যশই আছে’-আমি উত্তর দিলাম। বললাম- ‘দয়া করে আপনাদের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের সদস্যদের অনুরোধ করে বার্তা পাঠান যাতে অবিলম্বে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা যায়। আপনাদের পাঠানো অস্ত্রশস্ত্র নির্দোষ নিরস্ত্র বাংলাদেশের নাগরিকেদের নির্বিচারে হত্যা করতে সাহায্য করছে। আপনাদের এই নির্দয় গণহত্যা বন্ধ করতে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য আপনাদের প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানান।’

তিনি লিখেছেন, ‘২৯শে মার্চ ওয়াশিংটনে বাঙালিদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিতে এর আগের দিন ২৮শে মার্চ আমি ওয়াশিটনে পৌঁছে যাই। এরপর ২৯শে মার্চ বিকেলে বিক্ষোভ দেখাবার জন্য আমরা সবাই সমবেত হলাম ক্যাপিটাল ভবনের সিড়িতে। আমার বানানো ফেস্টুন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দূর-দূরান্ত থেকে বহু বাঙালি এসেছিলেন বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিতে। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ডেট্রয়েটের বাঙালিরা সমবেত হন।’

অধ্যাপক ইউনূস লিখেছেন, ‘ম্যাজিকের মত কাজ হলো। ক্যাপিটাল হিলের সিঁড়িতে সে বিক্ষোভ প্রদর্শন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আমেরিকান আইনসভার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলাম আমরা। সম্মিলিত সহায়ক গোষ্ঠি আমাদের অবস্থা ও দাবি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য সময় নিলেন। সেদিন সংবাদমাধ্যমগুলো বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। টেলিভিশনের ক্যামেরা গোটা মিছিলের ছবি তুলেছিলাম তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল, সাংবাদিকদের কাছে দিনটি হয়ে উঠেছিল বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ-শামসুল বারী ও আমার ওপর ভার পড়ল ওয়াশিংটনের সব দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার। রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে আমাদের সমস্যা তাদের ব্যাখ্যা করা ও বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য অনুরোধ জানানো। আমাদের দু’জনের পক্ষেই সেই অভিজ্ঞতা খুব রোমাঞ্চকর হয়েছিল। একদিনে অনেকগুলো দূতাবাসে যেতাম আমরা’

নাগরিক কমিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি অন্যান্য বাংলাদেশিদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্থন যোগাতে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার পরিচালনা করেন।

শামসুল বারী ন্যাশভিলের তার বাড়ি থেকে ‘বাংলাদেশ নিউজলেটার’ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ করেন।

ড. ইউনূস লিখেন- ‘তার হাত থেকে সম্পাদকের কার্যভার আমি গ্রহণ করি। তারপর থেকে এই পত্রিকা ন্যাশভিলে ৫০০ নং প্যারাগন মিলস রোডে আমার বাড়ি থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। আমার ফ্ল্যাট হয়ে ওঠে তার প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। লম্বা প্রচার অভিযান সেরে ফিরে আসার পর ফোন বাজবার বিরাম ছিল না। ফোন আসত উত্তর আমেরিকার নানান শহর থেকে, ইংল্যান্ড থেকে। প্রতিটি প্রবাসী বাঙালি প্রতিদিনের যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর জানার জন্য উদগ্রীব থাকতেন।’

ওয়াশিংটনে বাঙালিদের প্রচেষ্টায় ক্যাপিটাল হিলের কাছে (মার্কিন জাতীয় সংসদ) বাংলাদেশ তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। হাউস ও সিনেটের প্রচার অব্যাহত রাখার জন্য প্রথম দিকে তথ্যকেন্দ্রের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ড. ইউনূস ‘বাংলাদেশ-বান্ধব সমিতি’ স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

অধ্যাাপক ইউনূস তার বইয়ে লিখেন, ‘সেই নয় মাসের সংগ্রামে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার চিত্র আমাদের মনে তৈরি হয়ে গেছিল। যত দিন যাচ্ছিল সে চিত্র স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। আমরা চেয়েছিলাম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশের সুযোগ। ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাচনের স্বাধীনতার আস্বাদ মানুষকে দিতে চেয়েছিলাম। আশা করেছিলাম মানুষ দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্তি পাবে। প্রতিটি নাগরিকের শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমরা সেই জাতিগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলাম যে জাতি বিশ্বের দরবারে মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।’

অধ্যাপক ইউনূস আরও লিখেছেন, ‘১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ বিজয়ী হল। আমি দেশে ফিরে দেশকে নতুন করে গঠনের কাজে ব্রতী হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। মুক্তিযুদ্ধ সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। ত্রিশ লাখ বাংলাদেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, এক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে নিরাপত্তার আশায় ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে গড়ে উঠেছে অগণিত উদ্বাস্তু শিবির, দুঃখ কাতর গৃহহারাদের জন্য। পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে আরও লাখ লাখ মানুষ। যুদ্ধ যতদিনে শেষ হয়েছে ততদিনে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। অর্থনৈতিক অবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। লাখ লাখ মানুষের জীবন নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। বুঝলাম এবার আমার ফেরার সময় এসেছে। দেশ গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করবার ডাক এসেছে। নিজের মধ্যে নিজের প্রতি একটা তাড়না অনুভব করলাম।’

পরে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে নিযুক্ত হন। এক সময় সমাজে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে গড়ে তোলেন গ্রামীণ ব্যাংক।

মূলত: সমাজ পরিবর্তন ও মানবসেবার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অধ্যাপক ইউনূস ছোটবেলা থেকেই কাজ করে চলেছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি যেমন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী বাসসকে বলেন, ‘১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপনাকালে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হন অধ্যাপক ইউনূস। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালিদের সংগঠিত করার পাশাপাশি তহবিল সংগ্রহ করেছেন। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার উদ্দেশ্য ছিল মানবসেবায় যুক্ত হওয়া এবং প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজ করা।’

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে দীর্ঘদিন গ্রামীণ ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করছেন অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘ড. ইউনূস বরাবরই সমাজ পরিবর্তন ও মানবসেবার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি তাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছে- একইভাবে গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্পৃহা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে গরীব, অসহায় বিশেষ করে নারীদের জীবন বদলে দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই তিনি গড়ে তুলেছিলেন গ্রামীণ ব্যাংক। যে ব্যাংকের এখন সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৬ লাখ ৬৬ হাজার।’ Courtesy: বাসস/ THE BUSINESS STANDARD

সম্পাদক ও প্রকাশক:

শহীদুল্লাহ ভূঁইয়া

সহযোগী সম্পাদক: তোফায়েল আহমেদ

অফিস: সম্পাদক কর্তৃক আজমিরী প্রেস, নিউমার্কেট চান্দিনা প্লাজা, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত ও ১৩০৭, ব্যাংক রোড, লাকসাম, কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত। ফোন: ০২৩৩৪৪০৭৩৮১, মোবাইল: ০১৭১৫-৬৮১১৪৮, সম্পাদক, সরাসরি: ০১৭১২-২১৬২০২, Email: laksambarta@live.com, s.bhouian@live.com